Lorsque l’on parle de l’Afghanistan, les images qui surgissent sont souvent celles de conflits et de tragédies. Pourtant, derrière ces cicatrices, se cache un pays riche d’un patrimoine unique, façonné par des siècles de traditions et de savoir-faire. L’artisanat afghan, qu’il s’agisse des tapis faits main, des miniatures de Herat, des couvre-chefs ou encore des voiles en soie, n’est pas seulement une affaire d’esthétique. C’est une mémoire tissée dans la laine, dessinée à l’encre, brodée dans les étoffes et portée sur la tête comme un signe d’appartenance. Chaque pièce raconte une histoire : celle d’un peuple qui a su préserver son identité malgré les épreuves.

Les tapis afghans faits main

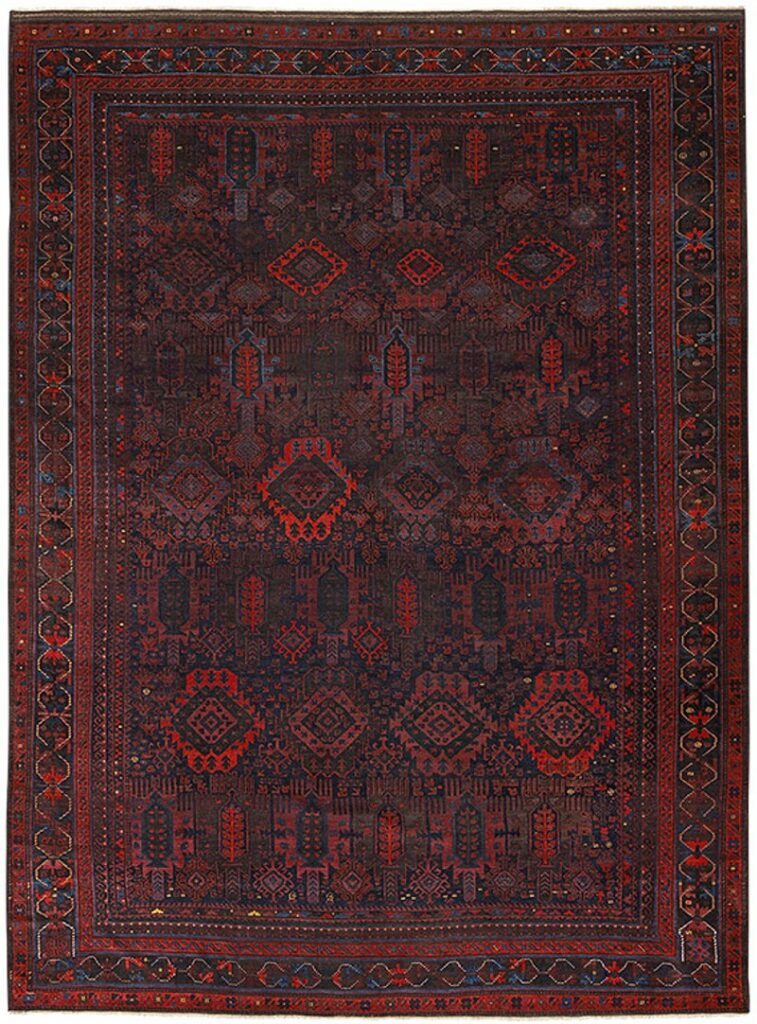

En Afghanistan, un tapis n’est jamais un simple tapis. Dans chaque nœud, dans chaque motif, il y a un fragment d’histoire, de culture et parfois même de résistance. Depuis des siècles, les tribus nomades et villageoises tissent ces œuvres à la main, dans un savoir-faire transmis de génération en génération.

Les tapis Khal Mohammadi, aux teintes rouges profondes, sont parmi les plus connus. D’autres portent des noms liés à leur origine ou à leurs motifs : les tapis de Ghazni, réputés pour leur solidité, les kilims tissés à plat qui ornent les intérieurs, ou encore les motifs appelés “pattes d’éléphant”, géométriques et puissants. Ces tapis ne sont pas uniquement faits pour couvrir le sol : certains deviennent des coussins, des tentures murales ou encore des objets rituels.

Après l’invasion soviétique, une nouvelle génération de tapis a vu le jour : les “war rugs”. Sur ces nattes de laine, on distingue chars, avions et fusils, preuve que même dans la douleur, les artisans continuaient de raconter l’histoire de leur peuple. Le tapis devient alors un langage silencieux : signe d’appartenance, mémoire des drames, ou encore symbole de résilience face aux épreuves.

Les miniatures de Herat

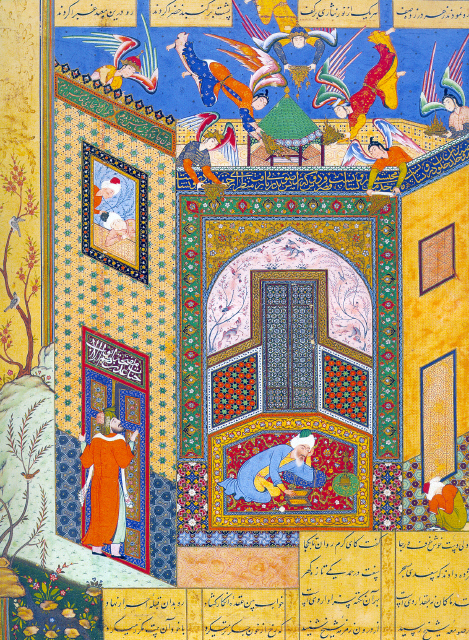

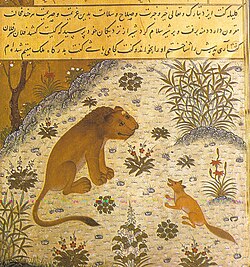

Parler de l’Afghanistan médiéval, c’est évoquer Herat au XVe siècle, alors capitale de l’art et du savoir sous les Timourides. C’est là qu’est née une école de peinture miniature qui reste l’une des plus raffinées de tout l’Orient.

Parmi les maîtres de cet art, Kamal al-Din Behzād occupe une place centrale. Ses œuvres sont plus que de simples illustrations : elles traduisent les émotions humaines, donnent vie aux personnages des grands poètes persans, et insufflent à chaque scène une intensité que l’on peut encore ressentir des siècles plus tard. Ses miniatures, conservées aujourd’hui à Londres, New York ou Téhéran, rappellent que l’Afghanistan a été au cœur d’une véritable renaissance artistique.

Les miniatures de Herat ne sont pas que des images fines et colorées. Elles sont le miroir d’une époque où poésie, spiritualité et politique se croisaient. Elles témoignent aussi d’un héritage qui, malgré les guerres et l’oubli, continue d’inspirer les artistes d’aujourd’hui.

Le karakul et les autres couvre-chefs afghans

Dans l’imaginaire collectif, le karakul est sans doute le couvre-chef afghan le plus connu. Fabriqué à partir de la laine bouclée des agneaux karakul, élevés dans le nord du pays, il est devenu au XXe siècle le symbole de l’élite politique et culturelle. Des figures comme le roi Amanullah Khan ou encore Mohammad Daoud Khan ont contribué à en faire un emblème national, porté dans les grandes cérémonies comme un signe de dignité et d’autorité. Dans les années 1950-1960, la vente de peaux de karakul — appelées astrakan — constituait même l’une des principales exportations de l’Afghanistan.

Mais le karakul n’est pas le seul couvre-chef à marquer l’histoire du pays. Dans chaque région, le chapeau ou le turban est porteur d’un message : d’appartenance, de tradition, parfois de résistance.

- Le pakol : ce chapeau rond en laine, roulé sur les bords, a une origine que l’on rattache souvent à la région de Chitral, dans l’actuel Pakistan. Introduit dans les zones voisines du Nouristan et de Kunar, il s’est rapidement diffusé dans le nord-est de l’Afghanistan. Dans les années 1980, il est devenu un symbole de la résistance, popularisé par le commandant Ahmad Shah Massoud et les moudjahidines du Panjshir. Aujourd’hui encore, le pakol reste associé à l’image de liberté et de lutte.

- Le turban (lungee ou dastar) : porté dans de nombreuses régions, il varie selon les provinces et les ethnies. Dans le sud, notamment parmi les Pashtounes, le turban noir ou blanc est un signe de prestige et de piété. Sa longueur, sa couleur et la façon de le nouer sont autant de codes qui traduisent l’identité d’un homme.

Ces couvre-chefs, qu’ils soient de laine, de coton ou de soie, racontent chacun une histoire. Le karakul incarne l’élégance de l’État moderne, le pakol la résistance des montagnes, le turban la continuité des traditions religieuses et sociales. Dans tous les cas, se couvrir la tête en Afghanistan n’est pas qu’une question d’apparence : c’est affirmer qui l’on est, d’où l’on vient, et parfois ce à quoi l’on résiste.

La soie et les voiles en soie

La soie afghane est une tradition aussi ancienne que les routes caravanières qui traversaient le pays. À Herat comme à Kandahar, l’élevage des vers à soie et le tissage étaient des activités profondément enracinées dans la vie locale. Ces étoffes, d’une finesse remarquable, servaient à confectionner des foulards, des châles et surtout des voiles en soie.

Parmi ces voiles, il en est un qui occupe une place particulière : le “chadar-e gach”. La coutume voulait que les mères en offrent un à leur fille lors de son mariage, destiné aux grandes cérémonies et aux événements marquants de sa vie. C’était plus qu’un vêtement : c’était un héritage, un lien entre générations, un symbole de transmission et de continuité.

Aujourd’hui encore, malgré les difficultés économiques et politiques, des ateliers de soie renaissent à Herat. Ils emploient des centaines de femmes qui perpétuent ce savoir-faire ancestral. À travers chaque fil tissé, c’est un pan de mémoire qui se transmet, rappelant que la soie en Afghanistan n’est pas seulement un produit, mais un art de vivre, délicat et résistant à la fois.

Que peut on en conclure ?

Qu’ils soient tissés, peints, cousus ou portés, ces héritages afghans ne sont pas de simples objets. Ils sont des récits. Le tapis raconte l’histoire d’un foyer et d’une communauté ; la miniature de Herat, celle d’un âge d’or artistique ; le karakul, le pakol ou le turban disent l’appartenance et parfois la résistance ; le voile en soie, offert de mère en fille, scelle le lien entre passé et avenir.

En Afghanistan, un simple couvre-chef suffit parfois à raconter une origine. On disait souvent : “celui-ci vient d’ici, celui-là de là-bas”, rien qu’en observant la forme d’un karakul, la manière de nouer un turban ou encore la longueur de sa traîne. Un simple nœud pouvait changer le regard porté sur un homme, indiquer sa région, sa tribu, parfois même son statut.

Il en va de même pour les tapis. En se promenant dans les boutiques de tapis, on ne voit pas seulement des couleurs et des motifs : on sent, on lit, on devine l’histoire unique que chaque pièce transporte. Chaque tapis est marqué par l’originalité et la sensibilité de celles et ceux qui l’ont tissé. Loin des productions mécaniques des usines, il porte l’âme de l’artisan, ses gestes patients, sa mémoire et sa créativité. On comprend alors que le tapis n’est pas seulement un objet décoratif, mais un langage silencieux qui relie le présent à des siècles de tradition. À l’avenir, il y aurait matière à consacrer un article entier uniquement à cet art, tant il mérite d’être exploré dans toute sa profondeur.

L’Afghanistan a souvent été réduit à ses blessures, mais son artisanat rappelle que son identité ne se limite pas aux épreuves. Elle est faite de couleurs, de gestes et de symboles. Préserver ces traditions, c’est refuser l’oubli et affirmer que, malgré tout, la beauté et la mémoire continuent de vivre dans ce pays au cœur de l’Asie.